3月31日、月刊誌「致知」を使った心の勉強会「木鶏会」の第1回目を行いました。

「致知」とは?

有名無実を問わず各界で一生懸命生きている真実の人の経験談・体験談を通じて、人間の生き方の原理原則を学ぶための教科書です。

「致知」の書名は、儒教の経典「四書五経」の一つ「大学」の教えに由来します。「大学」には、「人としてどうあるべきか(人間学)」の教えが記されており、その根本原則として八条目を提示しています。その中の、「物事を正しく見れば(格物)知るに到る。(致知)」が由来になっています。

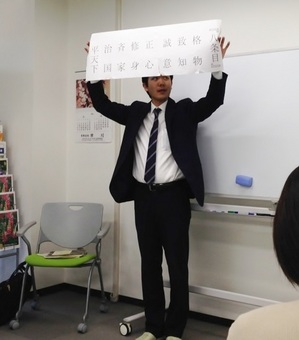

「大学」の教え、八条目を掲げる致知出版社の柴田さんです。

「大学」の教え、八条目を掲げる致知出版社の柴田さんです。

心の勉強会「木鶏会」とは?

ルールはひとつ、「美点凝視(良いところを見つけること)」です。 評価・評論・批判をしてはいけません。

<進め方>

① 【事前準備】致知に掲載されている記事を読み、感想文を書きます。

体験談、経験談から誰もが持っている徳性(いい心)を、個々の意識の中にある潜在的なものから、言葉として引きだします。

② 3~4人のグループを作り、事前に用意した感想文を発表します。

互いに褒め合うことで、その人の徳性を見つめ合い、認め合い、磨き高めていくことができます。そうして、職場内の信頼関係を築き、一体となって頑張ろうという風土を作っていくことを目的としています。

③ 発表の内容や、発表者の良いところを、他のグループメンバーが伝えます。

④ グループ内で素晴らしい感想を発表した人が、全員の前で発表をします。

所長も職員と一緒になって勉強会に参加しています。

同じテーマを選んでもこれまでの経験や生き方によって各々感じることが違い、職員それぞれの知らない姿を感じることができました。考えは違っていても「人としてどうあるべきか」という点については同じ考えを持っていることを感じました。

そして、普段はなかなか言えない職員の良いところを直接伝え合うことができ、お互いの信頼を深める良いきっかけにもなりました。また、周囲に褒めて頂いて、照れる気持ちもありましたが、とてもいい気持ちになりました。周囲に認めて頂いた美点を、これから伸ばしていきたいと思いました。

第2回は4月25日に開催します。

次回は、記事の内容や職員の感想も紹介しますので、ぜひご覧ください。